■電源部回路図

シンプルで高音質!

FETドライブ6BQ5直結シングルアンプ (設計編)

2008年1月28日

(はじめに)

50BM8の直結アンプは、非常にシンプルに高特性が得られますが、出力やダンピングファクタをもう少し高めることができれば、という感もあります。

マイナス給電の発展形ともいえるその電源方式をさらに応用し、6BQ5を使用した直結アンプを作ってみたいと思います。

今回も、「シンプル」「高音質」「無調整」のコンセプトですすめます。

(特徴)

マイナス給電の特長である

・高いクロストーク特性

・低歪み

・ダンピングの良い音

に加え、

・全段直結による鮮度の高い音

・出力トランス二次側からのNFBによる広帯域・低歪み化

・新電源回路による少ない物量ながら静かで力強い音

を狙います。

もちろん、今回もシンプル・無調整・安定動作というポリシーは堅持します。

(回路図(案)) 2008.1.28修正

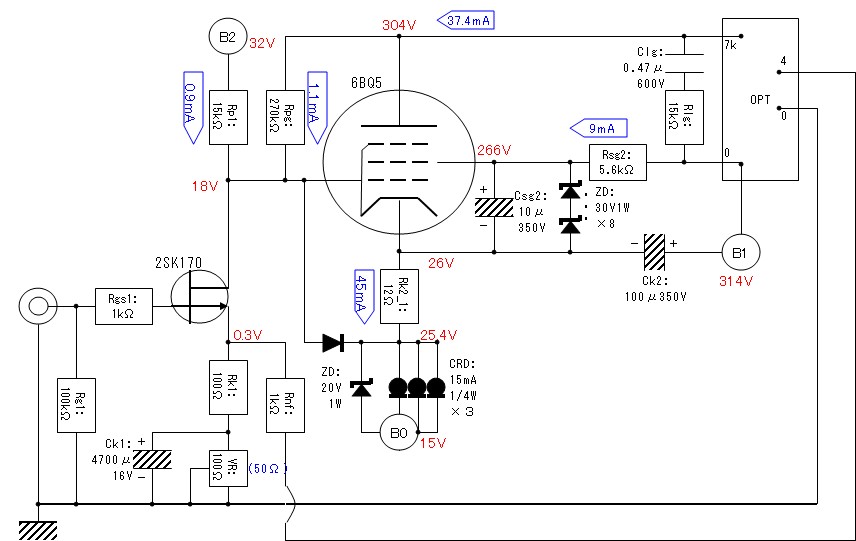

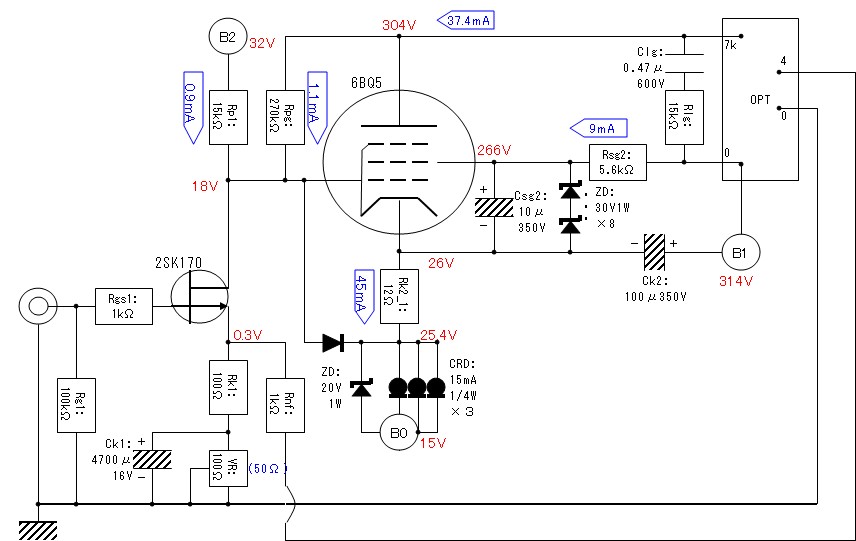

■アンプ部回路図

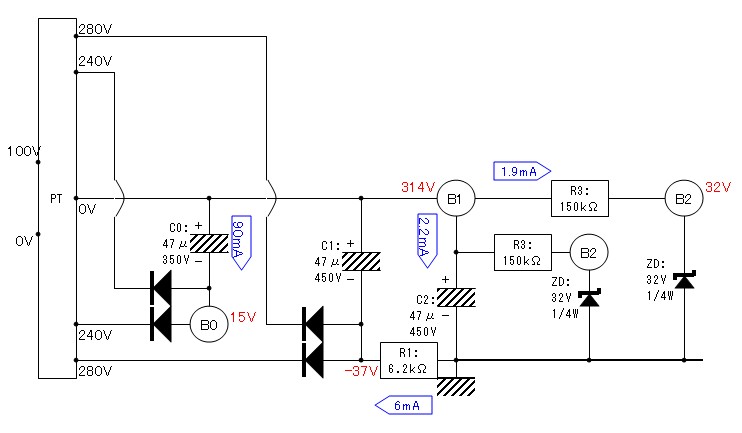

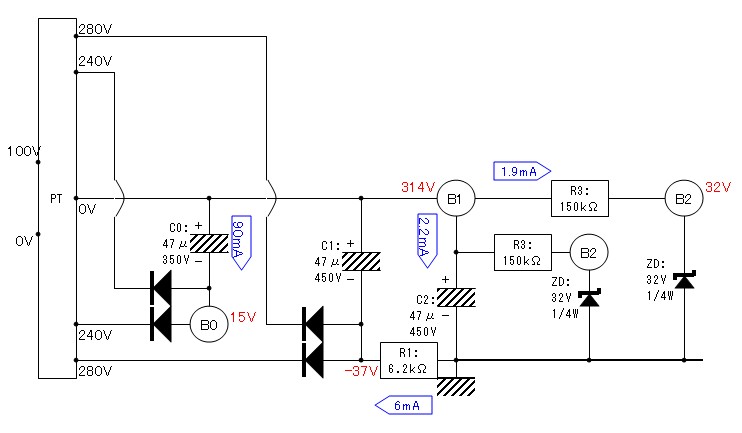

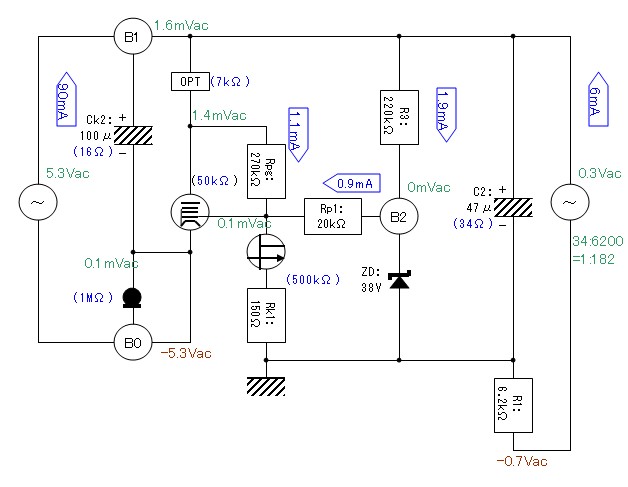

■電源部回路図

(回路の特徴)

増幅部の回路は、普通のシングルアンプにかなり近いかと思います。そこに2号機、50BM8アンプで得たノウハウを入れ込んでいます。

まず、全段と終段を直結にしますが、電源電圧は高くしたくありませんので、低電圧で動作可能なFETを使用します。

出力管は6BQ5にします。

できれば2号機同様ユニバーサルアンプを、とも考えたのですが、FETはあまり高電圧をかけると入(ゲート)で漏れ電流が発生し、特性が悪化しますので、動作電圧が少なくてすむ球が良いと判断しました。

6BQ5のロードラインはこちらのようになります。

FETならば、非常に高利得のものを使えますので、1号機、2号機よりも増幅段の負荷をずっと低くして出力トランス(OPT)の前まで十分に高域を伸ばした状態で、OPTの二次側からオーバーオールNFBをかけることにします。

今までのマイナス給電アンプよりも安定性を確保するのに不安感は残りますが、このNFBのかけ方は黒川達夫先生がいろいろな本で解説されており、スピード感のある高域が得られるとのことです。

FETは、高利得の2SK170を使用しました。

ロードラインはこちらのようになります。

さすがにすべてのNFBをオーバーオールとするのは安定性の確保が困難ですので、OPT一次側からのローカルNFBを併用します。

今回は、PK帰還ではなく、PG帰還を行うことにしました。

この方が、出力段(6BQ5)入力時のミラー効果が軽減され、高域まで位相の変化が少なくなりますので、今回の設計方針に合います。

あまり極端にするとドライブ段の歪みが増えてしまいますが、バランス良くすれば、FETと6BQ5で歪みを打ち消し合う効果があり、さらに適切なインピーダンスでドライブすることで、出力トランスの裸特性が良くなります。

なお、2号機で好結果の得られたカソード帰還(KNF)は、今回は行いません。FETによるドライブ電圧が増加するからです。

PG帰還でダンピングファクター(DF)を3程度にした上でオーバーオールNFBを安定にかかる範囲でかけることとします。最終的なDFを5以上までもっていければ、、、と期待しています。

オーバーオールNFBを安定にかけるため、ClgとRlgを挿入しますが、こちらの値は、実機でカットアンドトライして変更する可能性が高いと思っています。

出力段の第二グリッド(スクリーン)電流は、変動が大きいため、スクリーン〜カソード間に定電圧ダイオードを接続し、B1〜カソード間に流れる電流値が一定となるようにしています。これは、2号機で成功した方法で、音の透明度と立ち上がりが良くなります。

電源の整流については、マイナス給電の応用ですが、通常の真空管アンプの発想ではなかなか理解が難しいかと思います。

終段のカソード抵抗を、定電流回路とし、その大きな交流抵抗値を利用して、リップルをフィルタリングすることで、チョークコイルや大容量のコンデンサは使用せず、静かなアンプができる、という考え方は、2号機、3号機と同じです。

このアンプの難しい点は、B1に残ったリップルは、ほぼ全て終段のカソードに入り込み、このリップルが、高利得の6BQ5によって、50倍以上にも増幅されてしまうという点です。

それを避けるため、R1とC2による時定数を大きくし、B1のリップルをほとんど皆無になるまで抑えています。

詳しく理解されたい方は下の解析図をじっと眺めてみてください。

増幅段の整流には定電圧ダイオードを使用することとしました。

電源電圧が変動しても常に一定の電圧を供給することで、FETの動作点を安定させるのが目的です。

この部分は、クロストーク対策のため、左右別に整流を行います。

FETのバラつきや温度による変化等によってどのくらい6BQ5のグリッド電圧が安定するか不安なので、無調整のポリシーには反しますが、念のためVRをつけることにします。

安定性に問題がないと判断できれば固定抵抗にしたいと思っています。

うちにはプリアンプがあるため、入力Volumeは省略します。

シンプルで作りやすいですし、音質上も有利です。

プリアンプがなく、ボリューム調整が出来ない機器をつなぐ場合は、20〜50kΩ程度のボリュームをつけてください。

初段がFETで真空管に比べて入力容量が高いため、ボリュームを半分程度絞り込んだ際に高域が落ち込みやすいので、少し小さめの値(20kΩ程度)のほうが良いかもしれません。

(実装)

・シャーシに電源トランスの穴をあける作業はとても大変なので、ノグチトランスのお助けシャーシを利用することにします。

・OPTの位置が決まってしまうので、それに沿って配置を検討したいと思います。

・小型のFETや多数のツェナーダイオードを使用するので、ラグ板ではなく、ユニバーサル基盤を使うことになると思います。

(目標特性)

以下のような特性を期待しています。

・残留雑音:0.3mV以下(4Ω両端)

・DF:5以上

・クロストーク:測定限界以下(最大出力時でも残留雑音に変化ないこと)

(部品)

出力トランスは、1号機をばらした春日無線のOUT-54B-57を使います。

電源トランスは、2号機と同じノグチトランスのPMC-100Mを使います。

他の部品は特に凝る予定はないです。

(取り組み履歴)

2006年11月:構想・設計