■電源部回路図

1万円で高音質!

50BM8直結シングルアンプ (設計編)

2010年2月25日

(はじめに)

オーディオマニアではない人にも手軽にあげることのできるアンプを!というコンセプトで、「低価格」「コンパクト」「安全」「高音質」という欲張ったアンプを作りたい、ということで、何度か過去に50BM8を使ったアンプを企画してみましたが、残念ながら太鼓判を押せるほどには至りませんでした。

いろいろ勉強して、やっと満足できる内容の回路ができましたので、ご紹介します。

(基本方針)

安価な小型のスピーカでコンパクトなプレーヤー(メモリープレーヤーなど)を聴くような用途を想定し、下記のような基本方針ですすめます。

・シンプル:部品点数を減らし、作りやすいアンプにします。

初心者にとって取扱いが難しい大型の半導体(放熱器を要するタイプは使用しません。

・安価・軽量:物量が必要な電源周りの物品を、設計でうまく軽量化して、コストと重量を抑えます。

・安全:初心者が安心して使えるように、ということで、感電の危険性のない構成にします。

また、真空管に過度な負担をかけず、長寿命になるよう配慮します。

・高音質:音質には妥協はしないこととします。

特に小型でも低音をダンピング良く再生させること、ステレオの定位感が十分に得られるように心がけます。

以上の方針を受け、具体的な目標を下記のように決めました。

・シンプル:世の中の同クラスのどのキットよりも少ない部品点数に!

・低価格:世の中の同クラスのどのキットよりも安価に!

とりあえず全部合わせて1万円未満とします

・コンパクト:世の中の同クラスのどのキットよりも軽く!

大きさはとりあえず簡単に持ち運べるサイズ、ということにしておきます

・高音質:世の中の同クラスのどのキットよりも高音質に!

といっても音質は評価が難しいので、私が特にこだわる下記のスペックは数値として

負けないようにします。

「クロストーク特性」「ダンピングファクタ」「残留雑音」

(回路図) (2010.2.25修正)

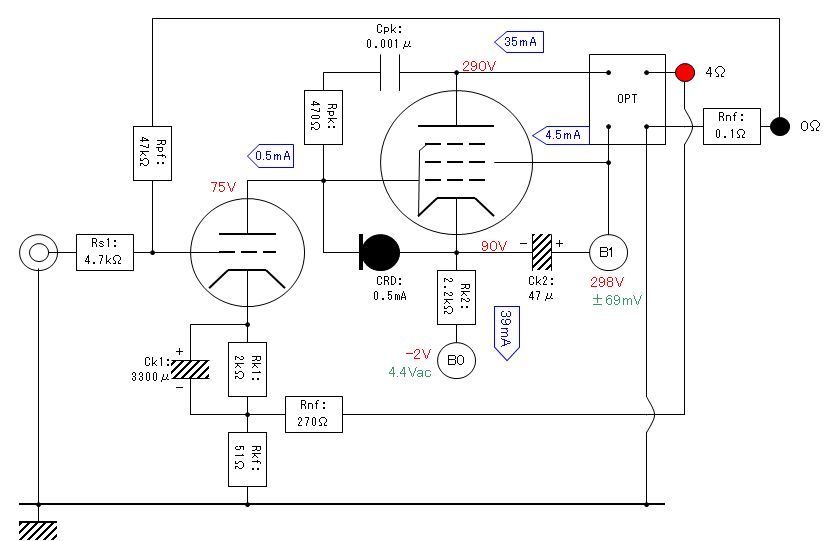

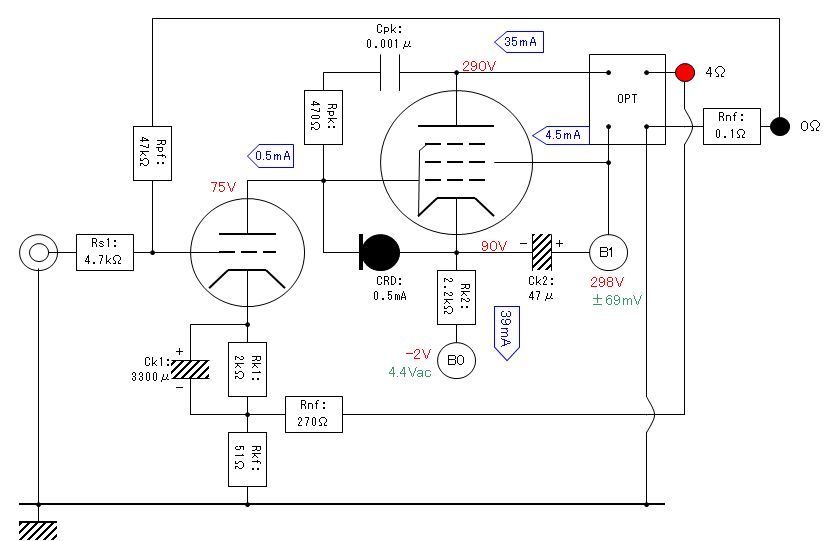

■アンプ部回路図

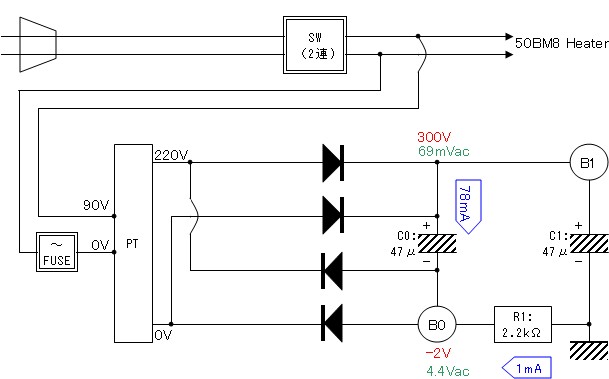

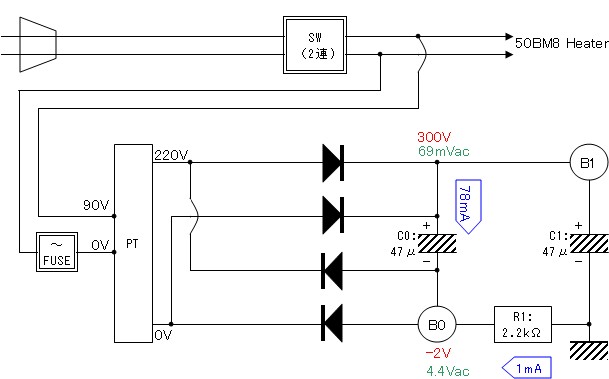

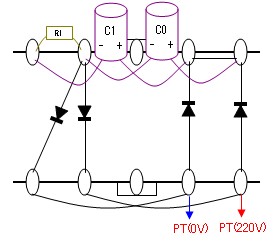

■電源部回路図

(回路の特徴)

非常にシンプルですが、よくみると斬新なアイディアがいろいろと入っていることがわかるかと思います。

・全段直結回路

・通常のアンプでは初段と終段の間はコンデンサが入っていますが、それを省略します。

これにより、コンデンサによる音の色付けがなくなり、ストレートで特に低音の切れがよくなるという話です。

今回直結回路を採用した理由は、それだけでなく、下の2つのアイディアを実現するためです。

☆カソード抵抗を利用したリップルフィルタリング

全段直結回路にすると、終段のカソード抵抗(Rk2)の値が大きくなります。

その抵抗を利用して、リップルをフィルタリングします。

これにより、チョークコイルや大容量のコンデンサは使用せず、静かなアンプができます。

この部分の理屈は、下図を見るとわかりやすいかもしれません。

B0には4V以上の多大なリップルが残りますが、B1は70mV程度、終段カソードはほとんど0mVに抑えられますので、最終的にはマイナス給電アンプと同じレベル(0.3mV以下)まで持っていくことができる予測です。

☆終段カソードから初段への定電流電源供給

終段カソードから定電流ダイオード(CRD)を使って初段に電源供給をします。

これにより、下記のような多くのメリットが得られます。

・完璧なセパレーション

電源回路からの信号の廻りこみが皆無なので、この部分でクロストークが発生することはありません。

・低ノイズ

電源回路のリップルの影響を遮断するので、この部分でのノイズの発生はほとんどありません。

・高増幅率

球の能力いっぱいの利得が得られますので、多量のNFBをかけることができます。

・球の保護

終段のグリッドにカソードよりも高い電圧を入力すると、多量のスクリーン電流が流れるため、球の寿命を縮めます。50BM8を含め、世の中の多極管アンプのほとんどは、その点が考慮されておりませんが、この回路ですと、終段のグリッドは、カソードよりも低い電圧しか供給できないので、球の負担になる動作は起こりえません。

唯一のデメリットを挙げるとすれば、ミラー効果による高域の低下が大きくなる(通常の4割程度)ことですが、NFBを安定にかける上では、この点は必ずしもデメリットとはなりません。

CRDの電流値は、小さすぎると初段の特性(内部抵抗や利得)が悪く、大きすぎると高い電源電圧が必要となります。

そのあたりのバランスから0.5mAとしました。CRDの温度特性が最もよいのも0.5mAです。

・ワイドラー的PG帰還による安定したNFB

ミラー効果による高域の低下が大きいという前提ならば、高域のみPG帰還がかかるというワイドラー的PG帰還が有効です。

非常に簡単にNFBを安定的にかけることができます。

詳しい理屈は、Daluhmannさんのページに解説があります。

(Daluhmannさんのページでは、「ゼロ・ワイドラー」というネーミングになっています)

・電流正帰還の採用

50BM8という球の能力いっぱいのNFBをかけても、欲をいえば、もう少しダンピングファクタを高めたいところです。

これ以上ゲインを下げるわけにはいかないので、出力インピーダンスを下げる別の方法として、2号機で成功した電流正帰還を併用します。

・ポータブルプレーヤーのヘッドホン端子を直接接続する用途を想定し、入力Volumeは省略します。音質上もその方が有利です。

(使用物品)

物品としては、価格を抑えるために、下記のようなものを採用します。

・電源トランスは安価な絶縁トランスを使用します。

価格対スペックで、春日無線の100V:200Vのものを選定しました。

・出力トランスは、目標価格を実現するため、東栄無線の1個850円の小型トランスとします。

音を追及したい方は、この部分にはもう少しお金をかけることをお勧めします。

・シャーシは、今のところ普通のアルミシャーシで考えます。

いろいろ工夫すれば、この部分で安くできる余地はあります。

・その他の物品も入手しやすい普通のものを使用します。

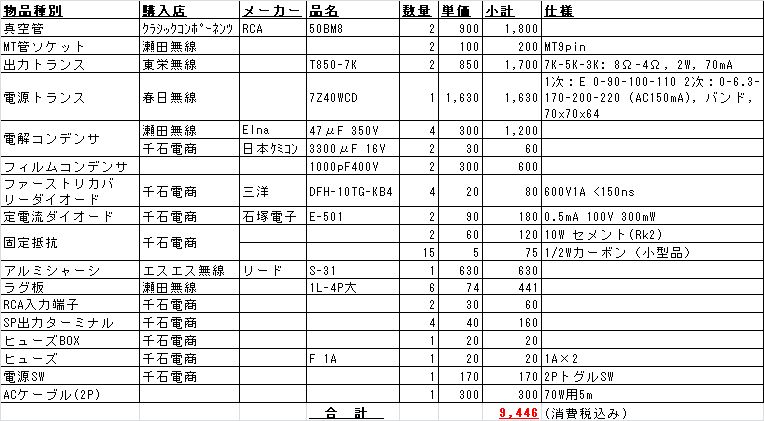

■物品リスト(案)

かなり以前に購入したものも含まれているので、値段は参考程度でお願いします。

(実装)

・ハム対策のない安価な電源トランスと出力トランスを使用していますので、出力トランスと電源トランスの距離を離すことと、取り付け角度を考慮してリーケージフラックスを最小限にします。

電源トランスだけ、ACアダプタのようなイメージで別シャーシにする方法がもっとも有効かと思っています。

詳細は多分作りながら考えると思いますが、イメージを作成しました。

(目標特性)

以下のような特性が得られたら文句なしでしょう!

・残留雑音:0.3mV以下(4Ω両端)

・DF:5以上

・クロストーク:測定限界以下(最大出力時でも残留雑音に変化ないこと)

(今後の予定)

しばらくは半田ごてを握れる見込みがないので、誰かに作ってもらうことを目論んでいます。

誰か作ってみようという方、是非チャレンジして結果を教えていただければうれしい限りです。

(取り組み履歴)

2006年 9月:構想・設計

2006年10月:実装イメージ作成

2010年 2月:電流正帰還回路追加